近日,完美(中国)化学与分子工程学院费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心马骧教授团队在纯有机水相红色/近红外长波长延迟发光材料研究方面取得重要进展,相关研究成果以“Cucurbit[8]uril-TriggeredRed/Near-Infrared Delayed Emission in Water via Self-Sorting”为题,发表于国际权威综合类期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society, 2025, 10.1021/jacs.5c07836)上。

红色/近红外长波长延迟发光的纯有机水相材料在生物成像、传感和治疗等领域应用前景广阔,其长寿命特性有助于通过时间分辨成像技术有效消除生物组织自发荧光的干扰,提升成像信噪比。然而,水溶液中剧烈的分子运动和溶解氧对三重态激子的淬灭作用,以及“能隙定律”的制约,在水相中实现高效的红色/近红外延迟发光仍面临巨大挑战。

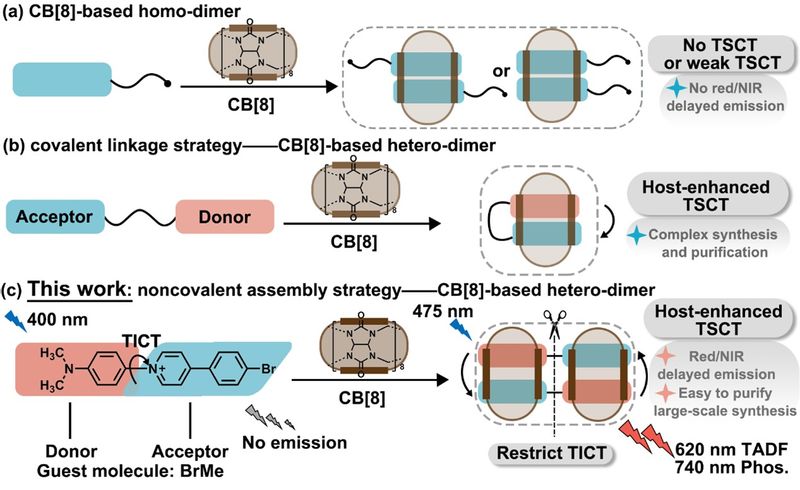

针对以上问题,研究团队创新利用大环主体葫芦[8]脲(CB[8])的自分类组装策略,成功构筑了一种独特的“头对尾”式2:2四元复合物。该策略巧妙避免了复杂的分子共价合成与修饰,仅通过超分子组装,便使原本不发光的小分子客体BrMe在水溶液中发射出红色热活化延迟荧光与近红外磷光。该复合物的独特结构不仅有效抑制了分子内扭曲电荷转移,还促进了客体分子间的空间电荷转移,为产生红色/近红外延迟发光提供了关键路径。研究团队进一步将BrMe-CB[8]复合物与纳米粘土共组装构建了超分子水凝胶,该凝胶表现出显著增强的延迟发光性能。细胞成像实验表明,该组装体能够精准靶向溶酶体,并凭借其延迟发光特性,在时间分辨成像中展现出显著提高的信噪比,凸显了其在生物成像中的应用潜力。该研究发展了一种简便、高效的超分子组装新方法,为实现小分子水相红色/近红外长波长延迟发光提供了新思路,拓展了超分子组装在光功能材料中的应用。

图片说明:通过非共价自分类策略实现基于CB[8]水相红色/近红外延迟发光示意图

本文的第一作者为化学与分子工程学院博士生殷晨佳,通讯作者为马骧教授。研究工作得到了田禾院士的悉心指导,并得到了国家自然科学基金委基础科学中心项目、国家杰出青年科学基金项目和国际合作重点项目等资金的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c07836